1 索引简介

1.1 索引定义

索引是帮助MySQL高效获取数据的数据结构。更通俗的说,数据库索引好比是一本书前面的目录,能加快数据库的查询速度。

一般来说索引本身也很大,不可能全部存储在内存中,因此索引往往是存储在磁盘上的文件中的(可能存储在单独的索引文件中,也可能和数据一起存储在数据文件中)。

索引的优点:

可以提高数据检索的效率,降低数据库的IO成本,类似于书的目录;

通过索引列对数据进行排序,降低数据排序的成本,降低了CPU的消耗。

索引的缺点:

索引会占据磁盘空间;

索引虽然会提高查询效率,但是会降低更新表的效率。比如每次对表进行增删改操作,MySQL不仅要保存数据,还有保存或者更新对应的索引文件。

1.2 索引的数据结构

1.2.1 Hash表

Hash表,在Java中的HashMap,TreeMap就是Hash表结构,以键值对的方式存储数据。我们使用Hash表存储表数据Key可以存储索引列,Value可以存储行记录或者行磁盘地址。Hash表在等值查询时效率很高,时间复杂度为O(1);但是不支持范围快速查找,范围查找时还是只能通过扫描全表方式。

显然这种并不适合作为经常需要查找和范围查找的数据库索引使用。

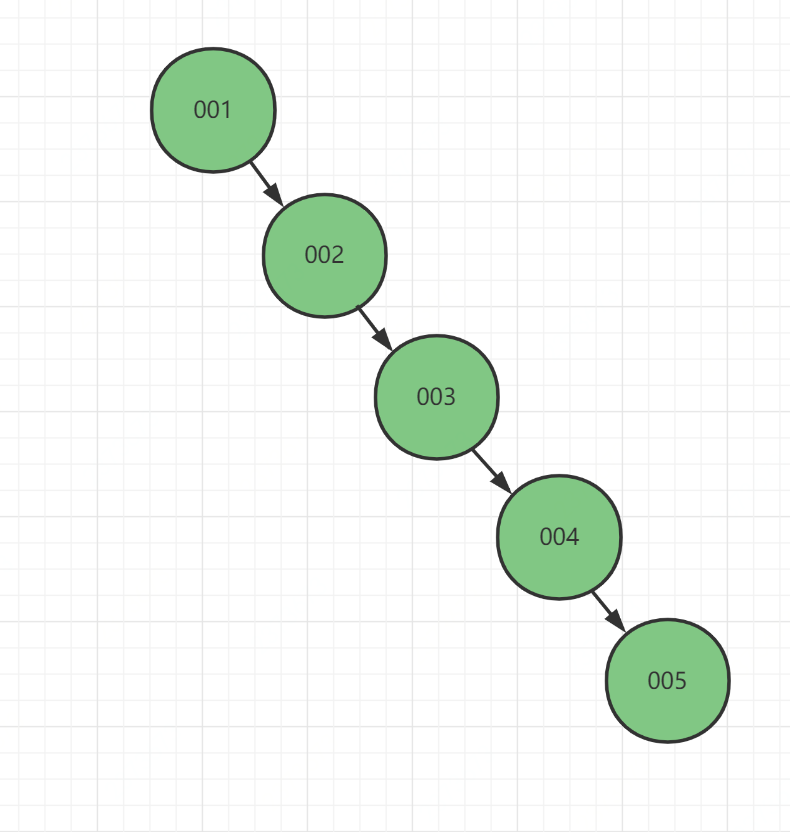

1.2.2 二叉查找树

每个节点最多有2个分叉,左子树和右子树数据顺序左小右大。

这个特点就是为了保证每次查找都可以这折半而减少IO次数,但是二叉树就很考验第一个根节点的取值,因为很容易在这个特点下出现我们并发想发生的情况“树不分叉了”,这就很难受很不稳定。

显然会出现上图这种不稳定的情况,我们在选择设计上必须要避免。

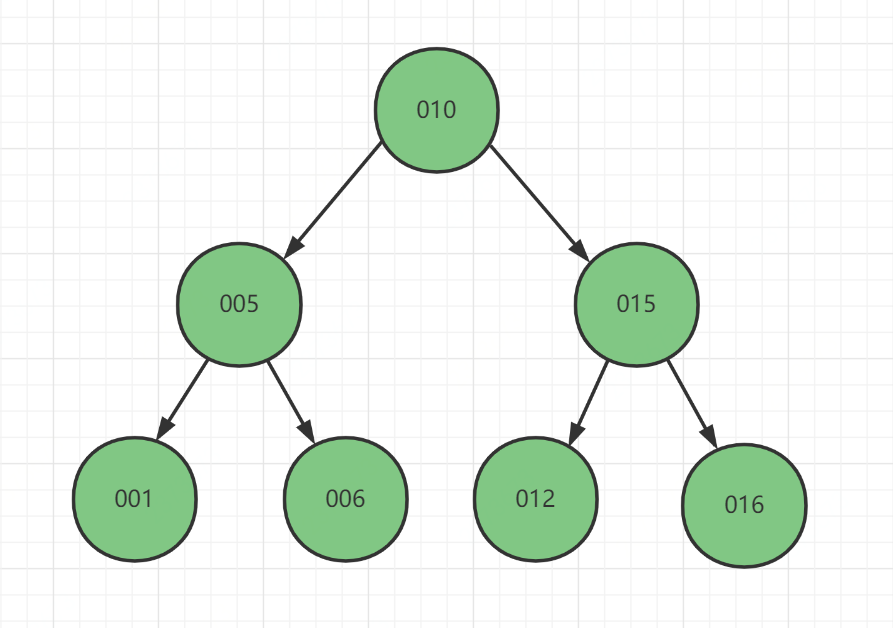

1.2.3 平衡二叉树

平衡二叉树是采用二分法思维,平衡二叉查找树除了具备二叉树的特点,最主要的特征是树的左右两个子树的层级最多相差1。在插入删除数据时通过左旋/右旋操作保持二叉树的平衡,不会出现左子树很高、右子树很矮的情况。

使用平衡二叉查找树查询的性能接近于二分查找法,时间复杂度是 O(log2n)。查询id=6,只需要两次IO。

就这个特点来看,可能各位会觉得这就很好,可以达到二叉树的理想的情况了。然而依然存在一些问题:

时间复杂度和树高相关。树有多高就需要检索多少次,每个节点的读取,都对应一次磁盘IO操作。树的高度就等于每次查询数据时磁盘IO操作的次数。磁盘每次寻道时间为10ms,在表数据量大时,查询性能就会很差。(1百万的数据量,log2n约等于20次磁盘IO,时间20*10=0.2s)

平衡二叉树不支持范围查询快速查找,范围查询时需要从根节点多次遍历,查询效率不高。

1.2.4 B树

MySQL的数据是存储在磁盘文件中的,查询处理数据时,需要先把磁盘中的数据加载到内存中,磁盘IO 操作非常耗时,所以我们优化的重点就是尽量减少磁盘 IO 操作。访问二叉树的每个节点就会发生一次IO,如果想要减少磁盘IO操作,就需要尽量降低树的高度。那如何降低树的高度呢?

假如key为bigint=8字节,每个节点有两个指针,每个指针为4个字节,一个节点占用的空间16个字节(8+42=16)。

因为在MySQL的InnoDB存储引擎一次IO会读取的一页(默认一页16K)的数据量,而二叉树一次IO有效数据量只有16字节,空间利用率极低。为了最大化利用一次IO空间,一个简单的想法是在每个节点存储多个元素,在每个节点尽可能多的存储数据。每个节点可以存储1000个索引(16k/16=1000),这样就将二叉树改造成了多叉树,通过增加树的叉树,将树从高瘦变为矮胖。构建1百万条数据,树的高度只需要2层就可以(10001000=1百万),也就是说只需要2次磁盘IO就可以查询到数据。磁盘IO次数变少了,查询数据的效率也就提高了。

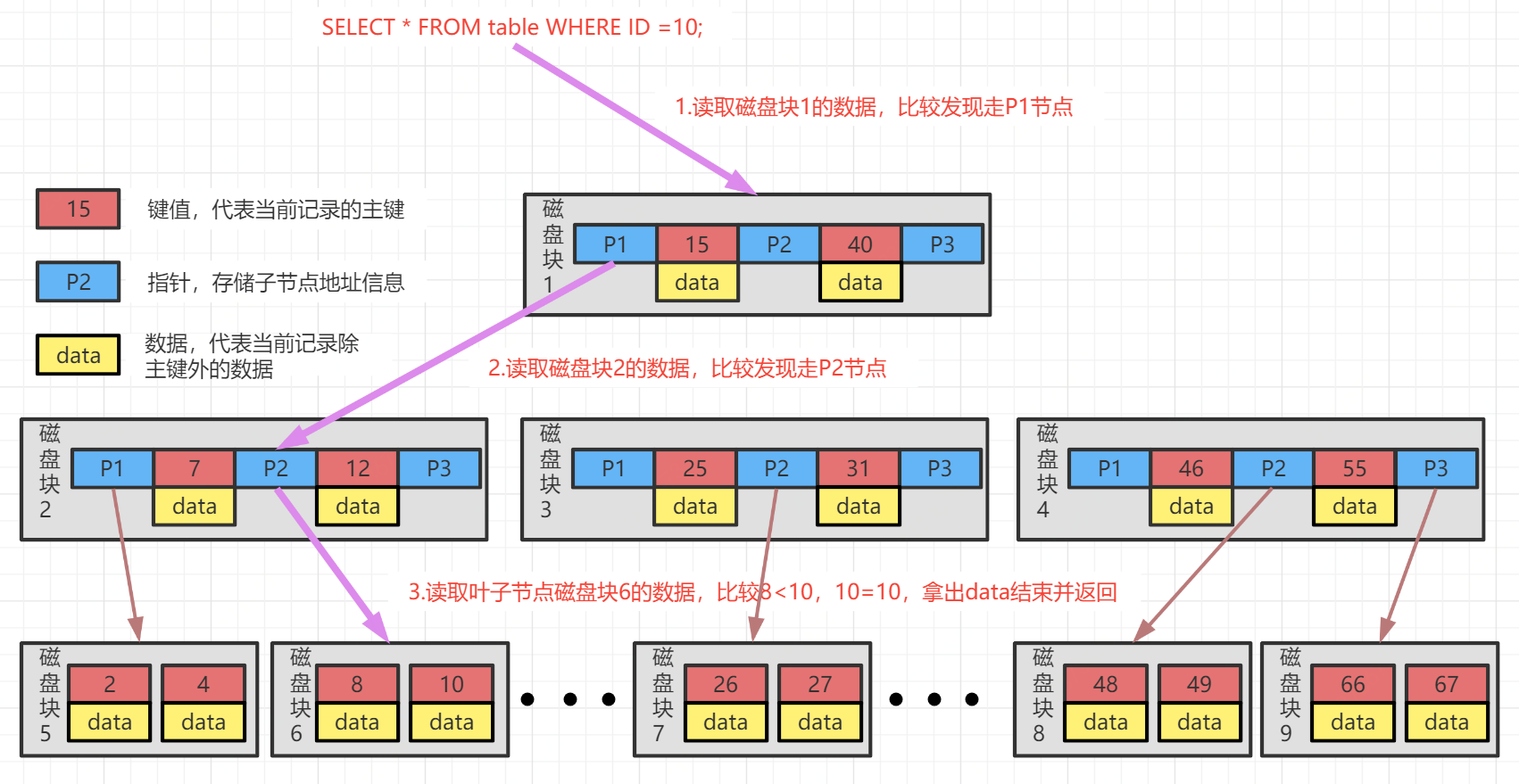

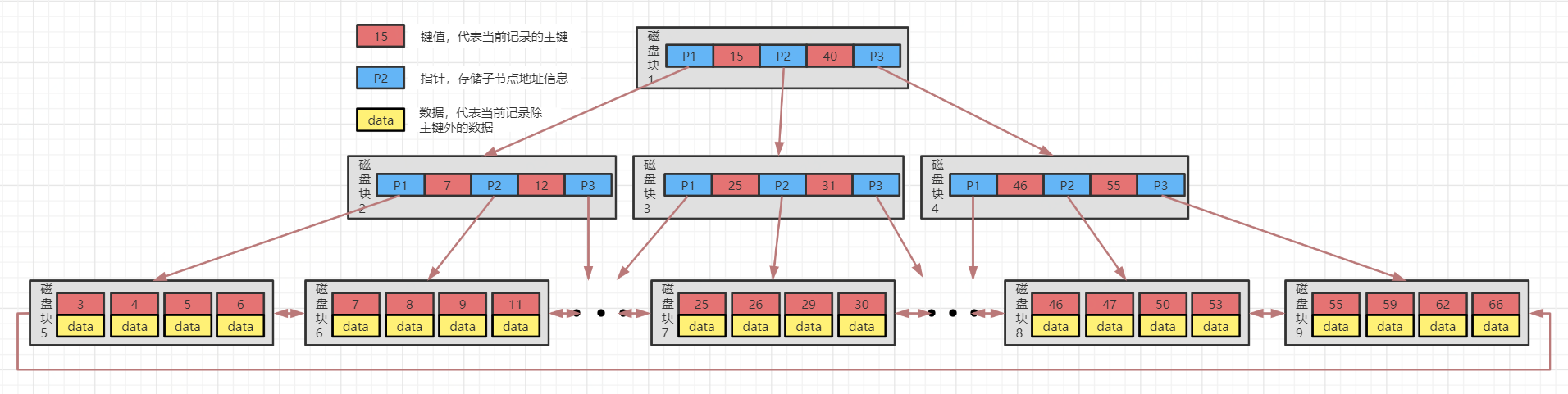

这种数据结构我们称为B树,B树是一种多叉平衡查找树,如下图主要特点:

B树的节点中存储着多个元素,每个内节点有多个分叉。

节点中的元素包含键值和数据,节点中的键值从大到小排列。也就是说,在所有的节点都储存数据。

父节点当中的元素不会出现在子节点中。

所有的叶子结点都位于同一层,叶节点具有相同的深度,叶节点之间没有指针连接。

假如我们查询值等于10的数据。查询路径磁盘块1->磁盘块2->磁盘块6。

第一次磁盘IO:将磁盘块1加载到内存中,在内存中从头遍历比较,10<15,走15的左路节点P1,到磁盘寻址磁盘块2。

第二次磁盘IO:将磁盘块2加载到内存中,在内存中从头遍历比较,7<10,走7的右路节点P2,到磁盘中寻址定位到磁盘块6。

第三次磁盘IO:将磁盘块6加载到内存中,在内存中从头遍历比较,8<10,10=10,找到10,取出data。如果data存储的行记录,取出data,查询结束。如果存储的是磁盘地址,还需要根据磁盘地址到磁盘中取出数据,查询终止。

相比二叉平衡查找树,在整个查找过程中,虽然数据的比较次数并没有明显减少,但是磁盘IO次数会大大减少。同时,由于我们的比较是在内存中进行的,比较的耗时可以忽略不计。B树的高度一般2至3层就能满足大部分的应用场景,所以使用B树构建索引可以很好的提升查询的效率。

B树虽然看着很理想,但它依然存在可以优化的地方:

B树不支持范围查询的快速查找,你想想这么一个情况如果我们想要查找10和35之间的数据,查找到15之后,需要回到根节点重新遍历查找,需要从根节点进行多次遍历,查询效率有待提高;

如果data存储的是行记录,行的大小随着列数的增多,所占空间会变大。这时,一个页中可存储的数据量就会变少,树相应就会变高,磁盘IO次数就会变大。

1.2.5 B+树

B+树,作为B树的升级版,在B树基础上,MySQL在B树的基础上继续改造,使用B+树构建索引。B+树和B树最主要的区别在于非叶子节点是否存储数据的问题。

B树:非叶子节点和叶子节点都会存储数据。

B+树:只有叶子节点才会存储数据,非叶子节点至存储键值。叶子节点之间使用双向指针连接,最底层的叶子节点形成了一个双向有序链表。

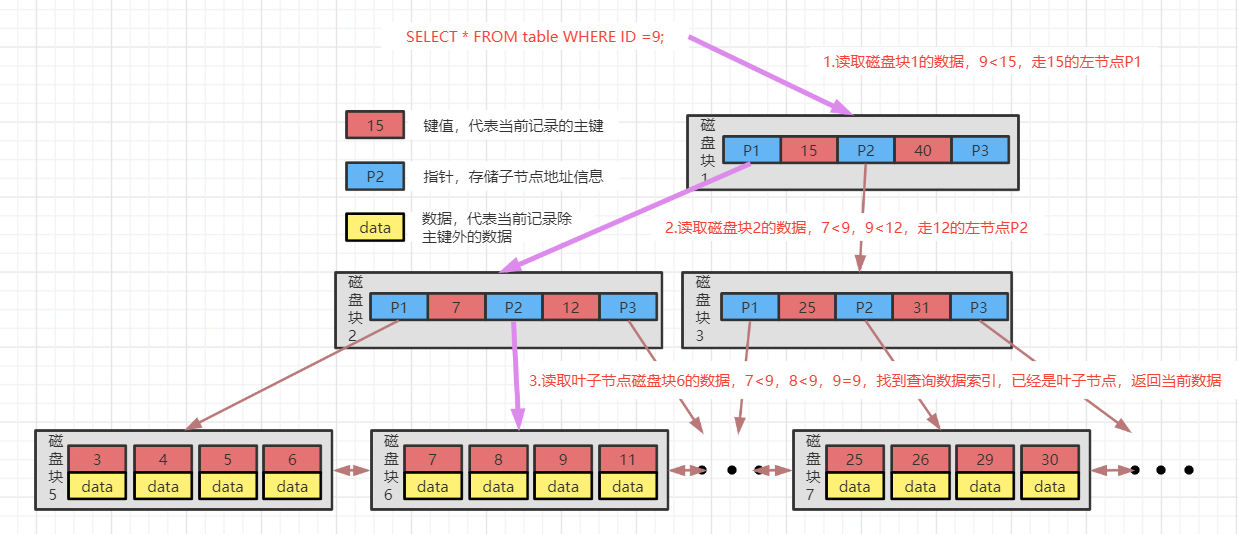

B+树的最底层叶子节点包含了所有的索引项。从下图可以看到,B+树在查找数据的时候,由于数据都存放在最底层的叶子节点上,所以每次查找都需要检索到叶子节点才能查询到数据。所以在需要查询数据的情况下每次的磁盘的IO跟树高有直接的关系,但是从另一方面来说,由于数据都被放到了叶子节点,所以放索引的磁盘块锁存放的索引数量是会跟这增加的,所以相对于B树来说,B+树的树高理论上情况下是比B树要矮的。B+树一定是检索到叶子节点才能取到数据,而B树在索引中数据满足了当前查询语句所需要的全部数据,此时只需要找到索引即可立刻返回,不需要检索到最底层的叶子节点。

等值查询:

假如我们查询值等于9的数据。查询路径磁盘块1->磁盘块2->磁盘块6。

第一次磁盘IO:将磁盘块1加载到内存中,在内存中从头遍历比较,9<15,走15的左节点P1,到磁盘块2。

第二次磁盘IO:将磁盘块2加载到内存中,在内存中从头遍历比较,7<9<12,走7的右节点P2,到磁盘中寻址定位到磁盘块6。

第三次磁盘IO:将磁盘块6加载到内存中,在内存中从头遍历比较,在第三个索引中找到9,取出data,如果data存储的行记录,取出data,查询结束。如果存储的是磁盘地址,还需要根据磁盘地址到磁盘中取出数据,查询终止。(这里需要区分的是在InnoDB中Data存储的为行数据,而MyIsam中存储的是磁盘地址。)

范围查询:

假如我们想要查找9和26之间的数据。查找路径是磁盘块1->磁盘块2->磁盘块6->磁盘块7。

首先查找值等于9的数据,将值等于9的数据缓存到结果集。这一步和前面等值查询流程一样,发生了三次磁盘IO。

查找到15之后,底层的叶子节点是一个有序列表,我们从磁盘块6,键值9开始向后遍历筛选所有符合筛选条件的数据。

第四次磁盘IO:根据磁盘6后继指针到磁盘中寻址定位到磁盘块7,将磁盘7加载到内存中,在内存中从头遍历比较,9<25<26,9<26<=26,将data缓存到结果集。

主键具备唯一性(后面不会有<=26的数据),不需再向后查找,查询终止。将结果集返回给用户。

可以看到B+树可以保证等值和范围查询的快速查找,MySQL的索引就采用了B+树的数据结构。

2 MySQL的索引实现

2.1 MyISAM索引

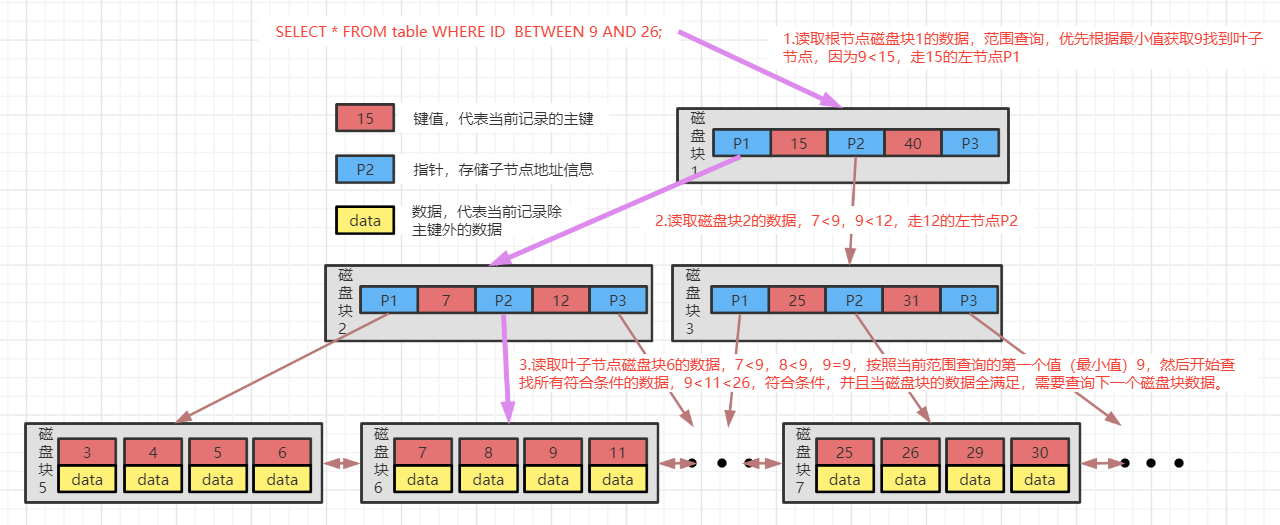

2.1.1 主键索引

MyISAM的数据文件和索引文件是分开存储的,索引存储在.MYI的索引文件中,数据文件存储在.MYD的数据文件中。MyISAM使用B+树构建索引树时,叶子节点中存储的键值为索引列的值,数据为索引所在行的磁盘地址。

根据主键等值查询数据:select * from user where id = 28;

先在主键树中从根节点开始检索,将根节点加载到内存,比较28<75,走75的左节点P1。(1次磁盘IO)

将左子树节点加载到内存中,比较16<28<47,走47节点的左路P2。(1次磁盘IO)

检索到叶节点,将节点加载到内存中遍历,比较16<28,18<28,28=28。查找到值等于28的索引项。(1次磁盘IO)

从索引项中获取磁盘地址,然后到数据文件中获取对应整行记录(1次磁盘IO),将记录返给客户端。

磁盘IO次数:3次索引检索+记录数据检索。

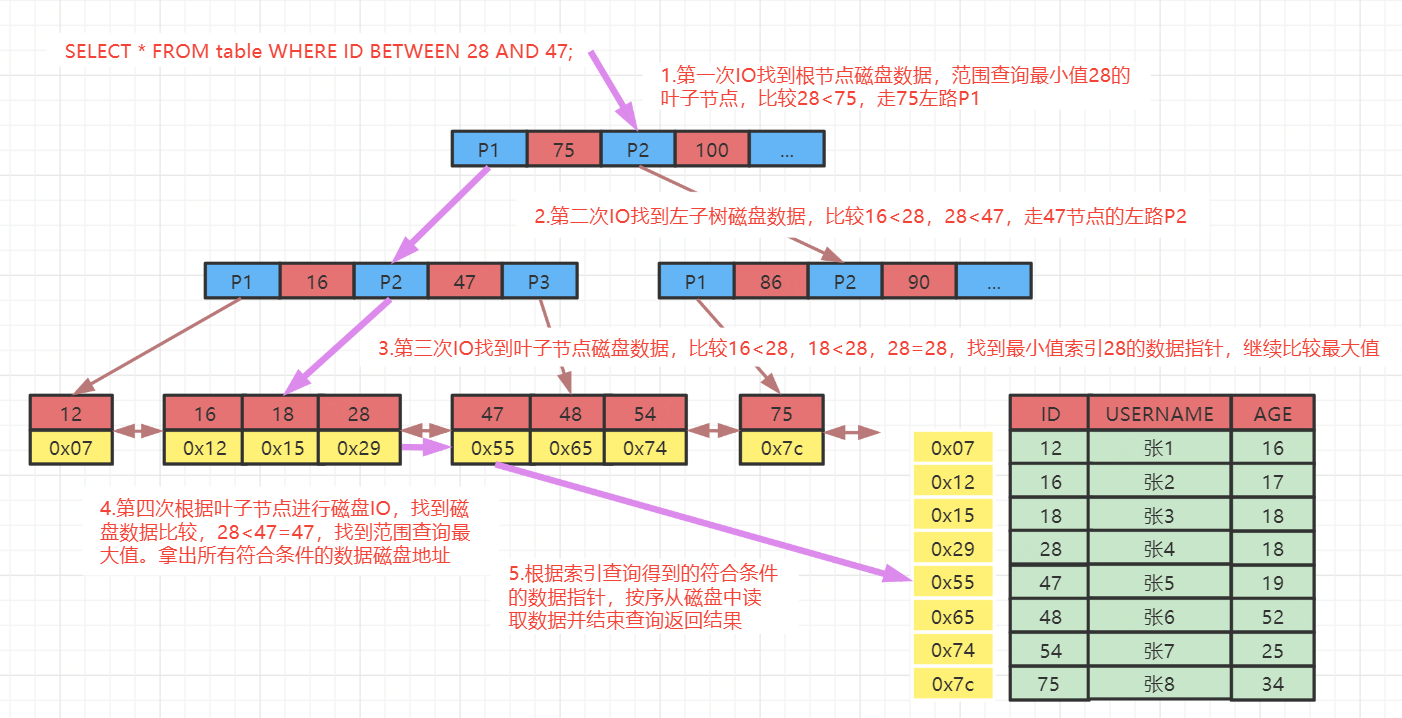

根据主键范围查询数据:select * from user where id between 28 and 47;

先在主键树中从根节点开始检索,将根节点加载到内存,比较28<75,走75的左路P1。(1次磁盘IO)

将左子树节点加载到内存中,比较16<28<47,走47左路P2。(1次磁盘IO)

检索到叶节点,将节点加载到内存中遍历比较16<28,18<28,28=28<47。查找到值等于28的索引项。

根据磁盘地址从数据文件中获取行记录缓存到结果集中。(1次磁盘IO)

我们的查询语句时范围查找,需要向后遍历底层叶子链表,直至到达最后一个不满足筛选条件。向后遍历底层叶子链表,将下一个节点加载到内存中,遍历比较,28<47=47,根据磁盘地址从数据文件中获取行记录缓存到结果集中。(1次磁盘IO)

最后得到两条符合筛选条件,将查询结果集返给客户端。

磁盘IO次数:4次索引检索+记录数据检索。

2.1.2 辅助索引

在MyISAM中,辅助索引和主键索引的结构是一样的,没有任何区别,叶子节点的数据存储的都是行记录的磁盘地址。只是主键索引的键值是唯一的,而辅助索引的键值可以重复。

查询数据时,由于辅助索引的键值不唯一,可能存在多个拥有相同的记录,所以即使是等值查询,也需要按照范围查询的方式在辅助索引树中检索数据。

2.2 InnoDB索引

2.2.1 主键索引(聚簇索引)

每个InnoDB表都有一个聚簇索引 ,聚簇索引使用B+树构建,叶子节点存储的数据是整行记录。一般情况下,聚簇索引等同于主键索引,当一个表没有创建主键索引时,InnoDB会自动创建一个ROWID字段来构建聚簇索引。InnoDB创建索引的具体规则如下:

在表上定义主键PRIMARY KEY,InnoDB将主键索引用作聚簇索引。

如果表没有定义主键,InnoDB会选择第一个不为NULL的唯一索引列用作聚簇索引。

如果以上两个都没有,InnoDB 会使用一个6 字节长整型的隐式字段 ROWID字段构建聚簇索引。该ROWID字段会在插入新行时自动递增。

除聚簇索引之外的所有索引都称为辅助索引。在中InnoDB,辅助索引中的叶子节点存储的数据是该行的主键值都。 在检索时,InnoDB使用此主键值在聚簇索引中搜索行记录。

InnoDB的数据和索引存储在一个.ibd的文件中。InnoDB的数据组织方式是聚簇索引。

主键索引的叶子节点会存储数据行,辅助索引只会存储主键值。

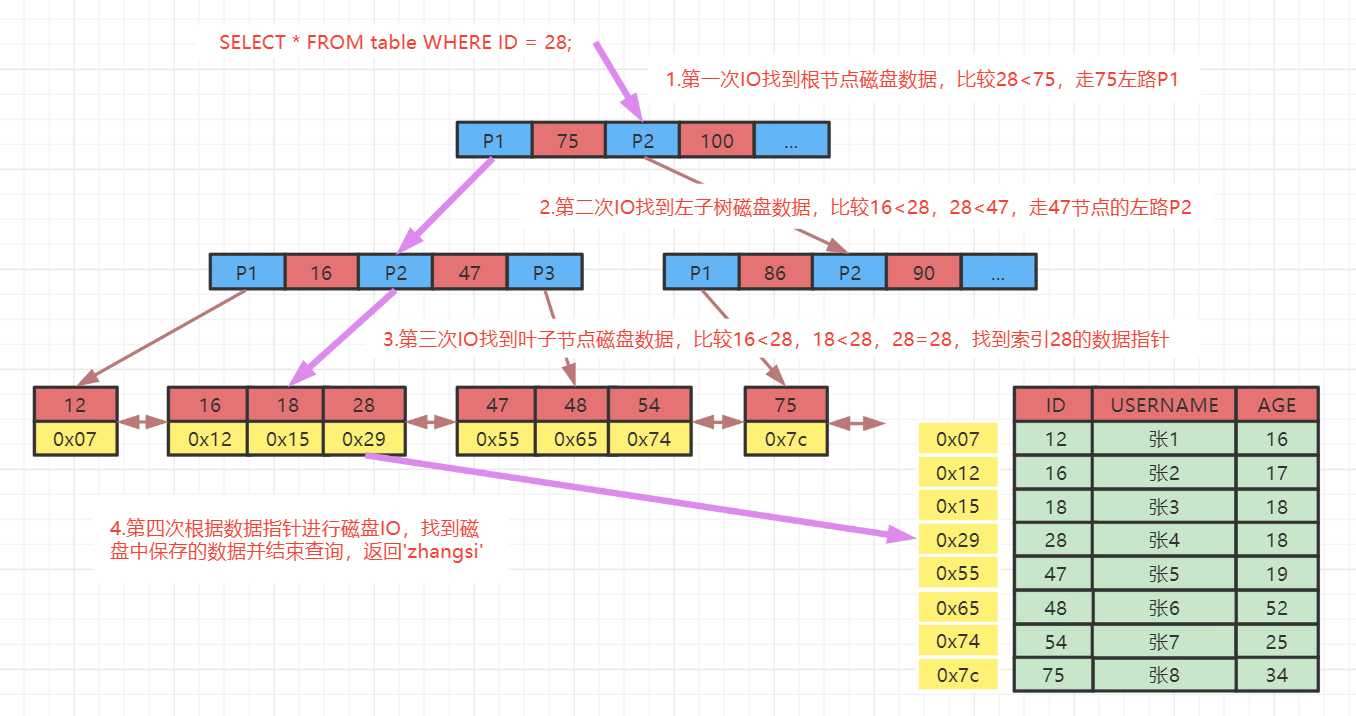

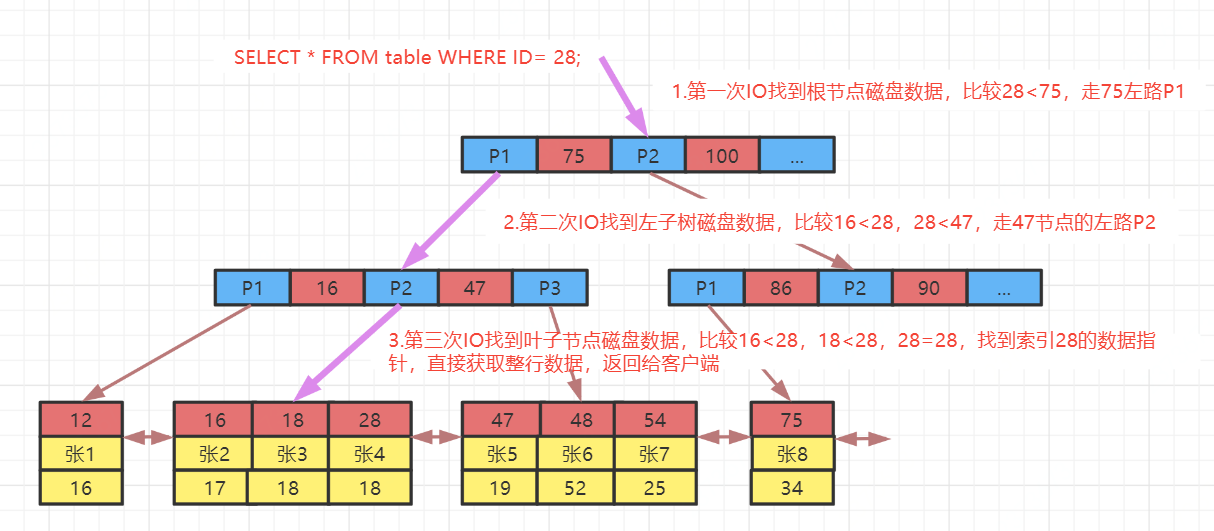

根据主键等值查询数据:select * from user_innodb where id = 28;

先在主键树中从根节点开始检索,将根节点加载到内存,比较28<75,走75的左路P1。(1次磁盘IO)

将左子树节点加载到内存中,比较16<28<47,走47节点的左路P2。(1次磁盘IO)

检索到叶节点,将节点加载到内存中遍历,比较16<28,18<28,28=28。查找到值等于28的索引项,直接可以获取整行数据。将该记录返回给客户端。(1次磁盘IO)

磁盘IO数量:3次。

根据主键范围查询数据:与等值查询前三部完全一致,会多一步步骤4。

需要向后遍历底层叶子链表,直至到达最后一个不满足筛选条件。向后遍历底层叶子链表,将下一个节点加载到内存中,遍历比较,28<47=47,然后将47对应的整行数据与28对应的整行数据一起返回。(1次磁盘IO)

磁盘IO数量:4次。

2.2.2 辅助索引

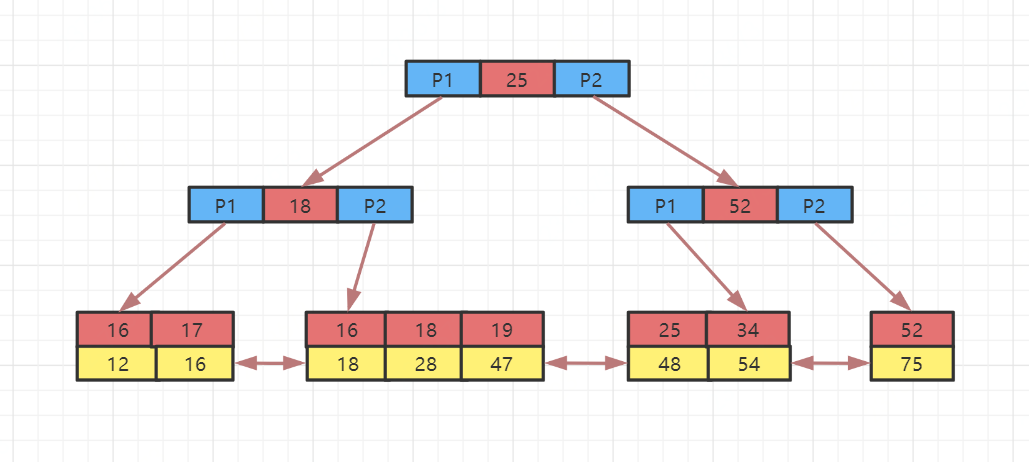

除聚簇索引之外的所有索引都称为辅助索引,InnoDB的辅助索引只会存储主键值而非磁盘地址。索引结果如下图。

底层叶子节点的按照(age,id)的顺序排序,先按照age列从小到大排序,age列相同时按照id列从小到大排序。

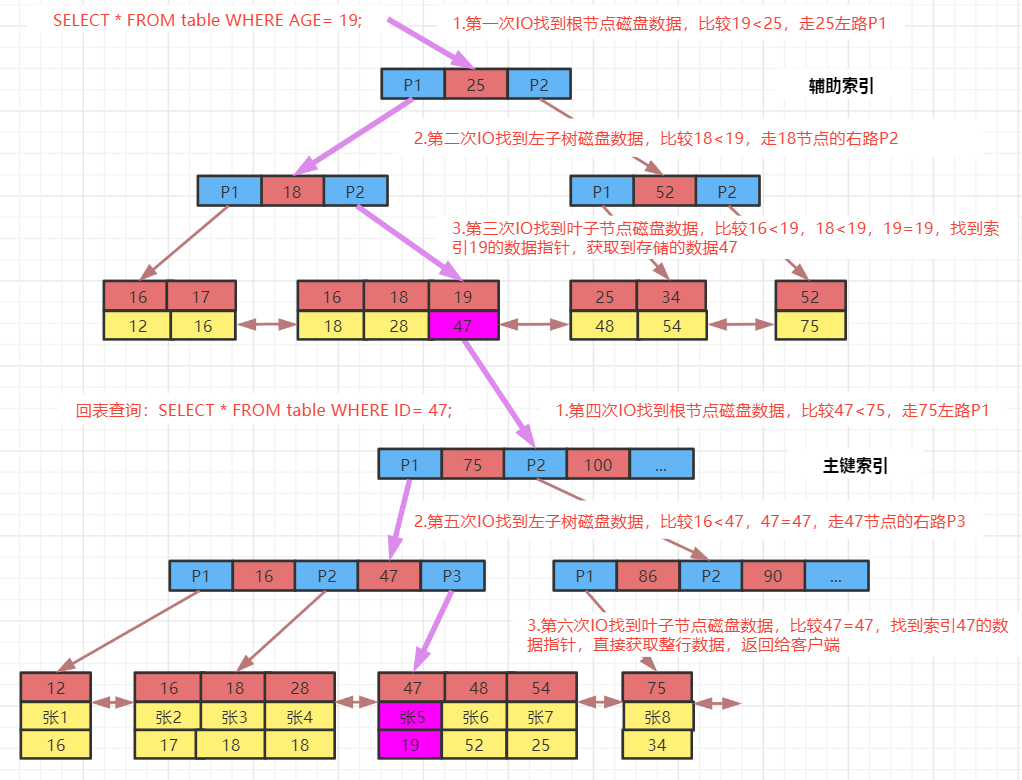

使用辅助索引需要检索两遍索引:首先检索辅助索引获得主键,然后使用主键到主索引中检索获得记录。

画图分析等值查询的情况:select * from t_user_innodb where age=19;

根据在辅助索引树中获取的主键id,到主键索引树检索数据的过程称为回表查询。

磁盘IO数:辅助索引3次+获取记录回表3次。

3 总结

了解了MySQL下两种索引的数据结构后,可以有以下结论:

InnoDB是聚簇索引,使用B+树作为索引结构,数据文件是和(主键)索引绑在一起的(表数据文件本身就是按B+Tree组织的一个索引结构),必须要有主键,通过主键索引效率很高。但是辅助索引需要两次查询,先查询到主键,然后再通过主键查询到数据。因此,主键不应该过大,因为主键太大,其他索引也都会很大。

MyISAM是非聚集索引,也是使用B+树作为索引结构,索引和数据文件是分离的,索引保存的是数据文件的指针。主键索引和辅助索引是独立的。

InnoDB推荐使用自增ID作为主键,自增ID可以保证每次插入时B+索引是从右边扩展的,可以避免B+树和频繁合并和分裂(对比使用UUID)。如果使用字符串主键和随机主键,会使得数据随机插入,效率比较差。